子供の英会話ブーム、その裏にある見落としがちな落とし穴

近年、「子供のうちから英会話を!」という風潮が広がり、多くのご家庭が早期英語教育に力を入れています。英会話教室やオンラインレッスン、アプリ学習など、英語に触れる機会は確実に増えています。

しかし、英語を「話せている」ように見えても、それがイコール「英語ができる」とは限りません。実は、子供が英語で自己紹介をしたり、簡単な会話を楽しめたりするようになっても、本質的な英語力=将来に役立つ英語力が育っていないケースが少なくないのです。

しかし、英語を「話せている」ように見えても、それがイコール「英語ができる」とは限りません。実は、子供が英語で自己紹介をしたり、簡単な会話を楽しめたりするようになっても、本質的な英語力=将来に役立つ英語力が育っていないケースが少なくないのです。

「英会話ができる」と「英語が使いこなせる」は違う?

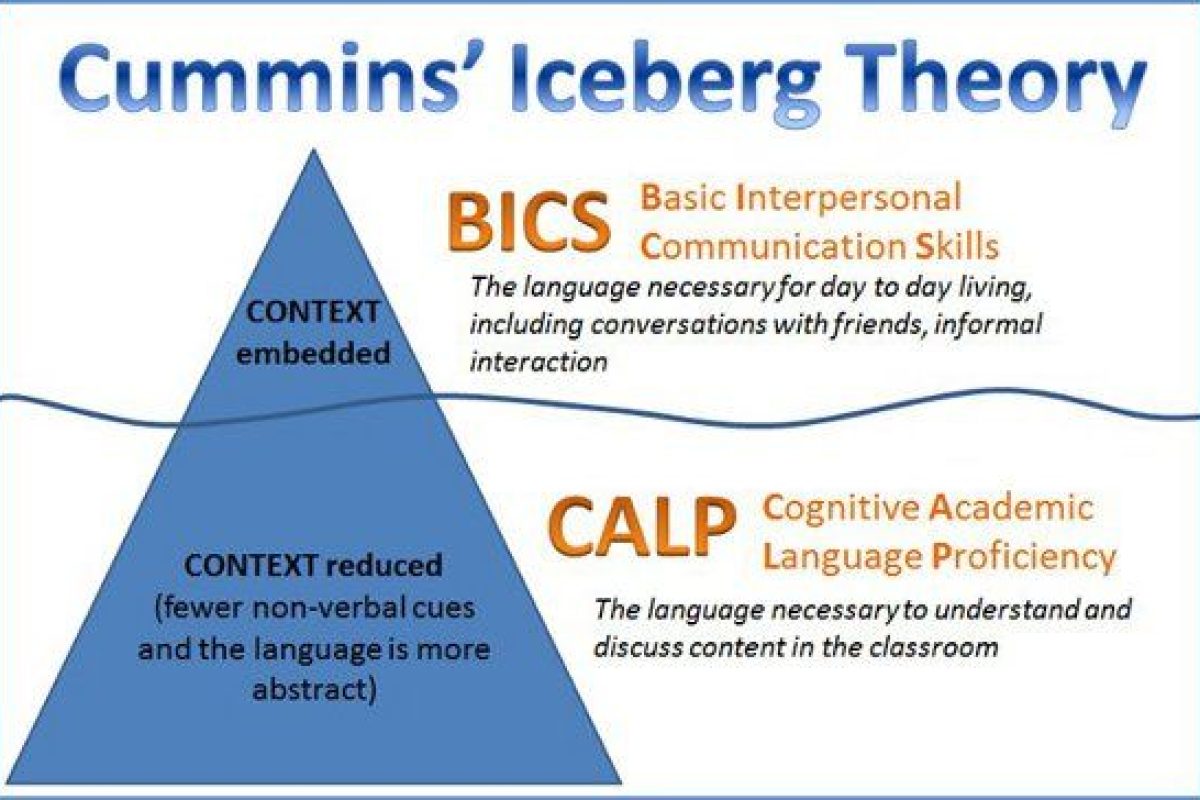

この違いを明確にするために、言語習得の世界では**BICS(ビックス)とCALP(カルプ)**という概念が使われます。

BICS(Basic Interpersonal Communicative Skills)

→ いわゆる日常会話力。友達との雑談やあいさつ、簡単なやりとりが含まれます。

CALP(Cognitive Academic Language Proficiency)

→ 学校の授業や試験、論理的な説明、抽象的な話題に必要な学術的言語力です。

子供の英会話レッスンでは、BICSが先に伸びやすく、すぐに「英語が話せるようになった!」と実感できます。ですが、CALPの力を意識して育てないと、「中学・高校での英語学習についていけない」「英語で考えを深められない」といった壁にぶつかることもあります。

BICS(Basic Interpersonal Communicative Skills)

→ いわゆる日常会話力。友達との雑談やあいさつ、簡単なやりとりが含まれます。

CALP(Cognitive Academic Language Proficiency)

→ 学校の授業や試験、論理的な説明、抽象的な話題に必要な学術的言語力です。

子供の英会話レッスンでは、BICSが先に伸びやすく、すぐに「英語が話せるようになった!」と実感できます。ですが、CALPの力を意識して育てないと、「中学・高校での英語学習についていけない」「英語で考えを深められない」といった壁にぶつかることもあります。

子供のうちに身につけたい“本物の英語力”とは?

本当に将来に役立つ英語力とは、BICSとCALPの両方のバランスが取れた状態です。つまり、「英会話ができる」だけで満足せず、論理的な文構造や語彙力、聞いた情報を整理・要約する力などを育てていくことが重要なのです。

特に日本では、以下のようなアプローチがCALP育成に効果的です:

正しい音読と発音を通じた「語彙+構文力」の強化

文法を暗記ではなく「使いこなす」ための文理解指導

内容のある英語の読解・リスニング素材を用いた思考力の育成

特に日本では、以下のようなアプローチがCALP育成に効果的です:

正しい音読と発音を通じた「語彙+構文力」の強化

文法を暗記ではなく「使いこなす」ための文理解指導

内容のある英語の読解・リスニング素材を用いた思考力の育成

日本の英会話教育はBICS中心になりがち

日本国内の英会話教室や学校英語では、どうしてもBICS(Basic Interpersonal Communicative Skills)=日常会話力の習得ばかりが重視されがちです。

「英語で自己紹介をしよう」「買い物ロールプレイをしよう」といった活動は、確かに英語への親しみや自信を育む面では有効です。

しかし、それだけでは学術的・抽象的な英語運用力(CALP)を養うには不十分です。

しかもこの傾向は、子ども向けレッスンだけでなく、大人向け英会話でも同様です。

たとえば、多くの大人向け英会話教材(たとえば Interchange シリーズなど)は、**2人の会話をベースにした“ダイアログ形式”**を基本にしており、「レストランでの注文の仕方」「ホテルのチェックイン」など、日常生活に必要な表現=BICSの反復練習に偏りがちです。

その結果、「旅行英会話はスムーズにこなせるけれど、プレゼン資料を英語で書けない」「社内の英語会議で発言できない」「アカデミックな内容になると読めなくなる」といった、“英会話はできるのに実務や学習に生かせない”という壁にぶつかることも多くあります。

文科省の英語改革は支離滅裂です。受験生を受け入れる大学側は入学後のことを考えてCALP重視の姿勢で入試問題を作ります。しかし、文科省は「英会話ごっこ」もどきのことを学校現場の先生に期待しています。教室を離れたら英語を話せる環境にない日本において、大人数のクラスでBICSごっこをやるのは愚の骨頂です。

「英語で自己紹介をしよう」「買い物ロールプレイをしよう」といった活動は、確かに英語への親しみや自信を育む面では有効です。

しかし、それだけでは学術的・抽象的な英語運用力(CALP)を養うには不十分です。

しかもこの傾向は、子ども向けレッスンだけでなく、大人向け英会話でも同様です。

たとえば、多くの大人向け英会話教材(たとえば Interchange シリーズなど)は、**2人の会話をベースにした“ダイアログ形式”**を基本にしており、「レストランでの注文の仕方」「ホテルのチェックイン」など、日常生活に必要な表現=BICSの反復練習に偏りがちです。

その結果、「旅行英会話はスムーズにこなせるけれど、プレゼン資料を英語で書けない」「社内の英語会議で発言できない」「アカデミックな内容になると読めなくなる」といった、“英会話はできるのに実務や学習に生かせない”という壁にぶつかることも多くあります。

文科省の英語改革は支離滅裂です。受験生を受け入れる大学側は入学後のことを考えてCALP重視の姿勢で入試問題を作ります。しかし、文科省は「英会話ごっこ」もどきのことを学校現場の先生に期待しています。教室を離れたら英語を話せる環境にない日本において、大人数のクラスでBICSごっこをやるのは愚の骨頂です。

では、CALPをどうやって育てるのか?

CALP習得には、以下のような意識的な語彙トレーニングと読解・表現の練習が不可欠です:

学術的語彙の習得(例:contrast, analyze, consequence, interpret)

ー長文読解と要約練習

ー論理的な英文ライティングの指導

ー教科横断的な英語学習(CLIL的アプローチ)

学術的語彙の習得(例:contrast, analyze, consequence, interpret)

ー長文読解と要約練習

ー論理的な英文ライティングの指導

ー教科横断的な英語学習(CLIL的アプローチ)

BICSとCALPの橋渡しに最適な語彙教材:4000 Essential English Words

その中でも、特に私が効果を実感している教材が、Paul Nation著の『4000 Essential English Words』シリーズです。

この教材は、**日常会話でよく使われる基本語彙(=BICS)**から、**アカデミックな文脈でも頻出する語彙(=CALP)**まで、段階的かつ系統的に習得できる構成になっています。

すべての単語に簡潔な定義とイラスト、例文が付属

ー単語リストの丸暗記ではなく、文脈での意味理解と運用練習ができる

ーネイティブの小学生〜中学生レベルの読解にもつながる語彙が豊富

ーさらに特筆すべきは、各ユニットの最後に登場するショートストーリーの存在です。

これらの物語は、小学生レベルの学習者にもわかりやすい内容ながら、単語の「意味」だけでなく「使い方」まで自然に身につくよう設計されています。そしてこの物語の文体にも、CALPを意識した配慮が見られます。

たとえば:

Your stepsister wants flowers. → Your stepsister desires flowers.

Soon she saw a group of men. There were twelve men. → It consisted of twelve men.

といったように、簡単なBICSレベルの文を、より学術的な語彙や構文に置き換えて表現しているのです。

これにより、学習者は内容理解に過度な負担をかけることなく、難易度の高い語彙に集中して取り組むことができます。

「意味はわかるけど、こんな言い方もできるんだ」という形で、BICSとCALPの間にある“語彙の壁”を少しずつ乗り越えていける——これこそがこの教材の大きな魅力です。

この教材は、**日常会話でよく使われる基本語彙(=BICS)**から、**アカデミックな文脈でも頻出する語彙(=CALP)**まで、段階的かつ系統的に習得できる構成になっています。

すべての単語に簡潔な定義とイラスト、例文が付属

ー単語リストの丸暗記ではなく、文脈での意味理解と運用練習ができる

ーネイティブの小学生〜中学生レベルの読解にもつながる語彙が豊富

ーさらに特筆すべきは、各ユニットの最後に登場するショートストーリーの存在です。

これらの物語は、小学生レベルの学習者にもわかりやすい内容ながら、単語の「意味」だけでなく「使い方」まで自然に身につくよう設計されています。そしてこの物語の文体にも、CALPを意識した配慮が見られます。

たとえば:

Your stepsister wants flowers. → Your stepsister desires flowers.

Soon she saw a group of men. There were twelve men. → It consisted of twelve men.

といったように、簡単なBICSレベルの文を、より学術的な語彙や構文に置き換えて表現しているのです。

これにより、学習者は内容理解に過度な負担をかけることなく、難易度の高い語彙に集中して取り組むことができます。

「意味はわかるけど、こんな言い方もできるんだ」という形で、BICSとCALPの間にある“語彙の壁”を少しずつ乗り越えていける——これこそがこの教材の大きな魅力です。

英語環境にいてもCALPは自然には育たない

英語圏で生活していても、家庭で使われる英語は多くがBICSです。

また、英語が話せるからといって、抽象語彙や論理構文を自動的に獲得できるわけではありません。

だからこそ、CALPを育てるには戦略的な語彙レッスンが必要なのです。

また、英語が話せるからといって、抽象語彙や論理構文を自動的に獲得できるわけではありません。

だからこそ、CALPを育てるには戦略的な語彙レッスンが必要なのです。

CALP習得には「母語の力」も不可欠

海外のインターナショナルスクールに通っているお子さんで、「英語ができるようになったはずなのに、授業内容が理解できない」「作文が弱い」と感じるケースは少なくありません。その原因の一つに、日本語=母語の土台が育っていないことがあります。

実は、学術的な言語能力(CALP)の発達は、母語での言語力と思考力に強く依存しています。

日本語で「要約する」「比較する」「抽象的に説明する」などの力が育っていなければ、英語でそれを表現することはさらに難しくなるのです。

つまり、たとえ環境が英語中心であっても、母語である日本語の読解力・語彙力・表現力をおろそかにしてしまうと、英語のCALPも伸び悩んでしまうという現象が起こります。

これは「2つのバケツに同時に水を注ぐ」というイメージに近いです。

母語の器が大きく、思考の枠組みがしっかりしている子ほど、英語のCALPも早く深く吸収できる傾向があります。

実は、学術的な言語能力(CALP)の発達は、母語での言語力と思考力に強く依存しています。

日本語で「要約する」「比較する」「抽象的に説明する」などの力が育っていなければ、英語でそれを表現することはさらに難しくなるのです。

つまり、たとえ環境が英語中心であっても、母語である日本語の読解力・語彙力・表現力をおろそかにしてしまうと、英語のCALPも伸び悩んでしまうという現象が起こります。

これは「2つのバケツに同時に水を注ぐ」というイメージに近いです。

母語の器が大きく、思考の枠組みがしっかりしている子ほど、英語のCALPも早く深く吸収できる傾向があります。

英会話スクール選びで見極めたいポイント

子供向けの英会話教室を選ぶときは、「楽しいだけ」ではなく、CALPの土台となる学習も取り入れているかをチェックしましょう。

フォニックスや簡単な英単語だけで終わっていないか

長文の読み書き、論理的な表現指導が含まれているか

個々の成長に応じたフォローが行われているか

これらの観点が、子供の英語力を“話せる”から“使いこなせる”レベルへと引き上げます。

フォニックスや簡単な英単語だけで終わっていないか

長文の読み書き、論理的な表現指導が含まれているか

個々の成長に応じたフォローが行われているか

これらの観点が、子供の英語力を“話せる”から“使いこなせる”レベルへと引き上げます。

エスティームで育てる、子供の将来を支える英語力

金沢市の英会話スクール「エスティーム」では、英会話を超えた本質的な英語力の育成を行っています。

英検1級合格の中学生を多数輩出

論理的思考力・文法力・発音指導に特化

一人ひとりの理解段階に応じた完全オーダーメイドレッスン

「話せるだけで終わらせたくない」「将来、英語で考え、学び、伝える力を育てたい」そんなご家庭に選ばれています。

英検1級合格の中学生を多数輩出

論理的思考力・文法力・発音指導に特化

一人ひとりの理解段階に応じた完全オーダーメイドレッスン

「話せるだけで終わらせたくない」「将来、英語で考え、学び、伝える力を育てたい」そんなご家庭に選ばれています。