Speak Nihongo:県知事賞を受賞した英語スピーチから学ぶ日本語と国際理解の架け橋

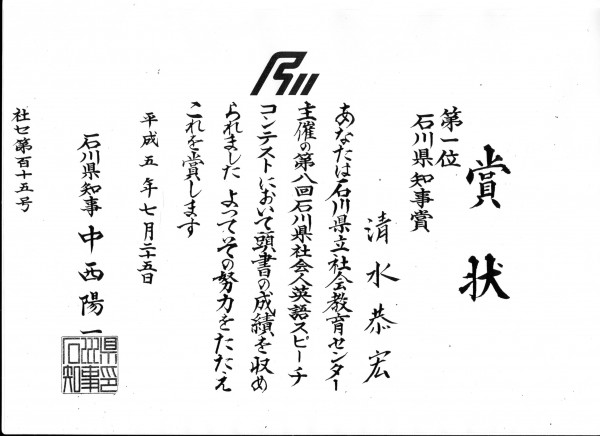

今回は、私が社会人英語スピーチコンテストにて県知事賞を受賞したスピーチ「Speak Nihongo」を、全文掲載いたします。

このスピーチでは、日本語を学びに金沢へやって来る外国人留学生の現状と、それを受け入れる私たち日本人の姿勢について、私自身の体験を交えながら問いかけています。私が社会人なりたての頃のスピーチですが、内容的には現在にもあてはまることが多いので是非お読み下さい。

「国際化=英語」だけではない。

むしろ、日本語を通じた交流こそが、深い国際理解への第一歩ではないか。

そんなメッセージが、このスピーチには込められています。

英語を学ぶ方、日本文化を伝えたいと考えている方、またホストファミリーに興味のある方にとって、きっと何かしらの気づきを得ていただけると思います。

それでは、どうぞご一読ください。

スピーチ本文

Speak Nihongo

By Yasuhiro Shimizu

English Consultant at Esteem School of English in Kanazawa

英会話エスティーム 英語コンサルタント

The weather in Kanazawa often reminds me of England, where I worked as a volunteer with handicapped people. It rains a lot here and an umbrella is more

important than your lunch. There is a famous saying, “Don’t forget your umbrella even if you leave your lunch at home.” Today my message is however, “Don’t forget

to speak Japanese even if you have forgotten English.” Well, what does that mean? I hope it will become clear by the end of my speech.

Over the past couple of years there has been a dramatic influx of foreign students studying Japanese in Kanazawa. According to the Syakyo Center, in 1991, in both

classes and private lessons combined, 204 students from all walks of life studied the language, and in 1992 the number had risen to 363. This Nihongo boom has been

encouraged a great deal by Eurocenter’s project as you probably know. Since the Meiji era, we have been learning foreign languages as a means of international

communication.

Today, however, at the same time, the number of students studying Japanese is rapidly increasing as the above numbers indicate. According to the Yomiuri

Shimbun on July 15, the number of foreign students has increased three times from that of a decade ago, and the number of those studying the language outside of

Japan has risen 2.5 times during the same period. Even so, the Japanese Ministry of Education has an ambitious plan to accept 100 thousand foreign students into Japan

by the end of the 21st century. But are we ready to accept them? This is the question that I want to discuss and share with you today.

This dramatic influx of foreign students has led to an acute shortage of host families, which forces some students to turn instead to cheap accommodation and inevitably

undermines the most important part of their stay, namely the opportunity to learn about our culture through living with a family.

This stems, I think, partly from the fact that we often misunderstand what role a host family ought to play in accepting a student. Is it really imperative for a host family to have a good command of English, as the majority of us are inclined to think? Although we tend to regard English as the dominant means of intercultural communication, it is time for us to realise that this is not necessarily true and may even disappoint some serious students who have spent a phenomenal amount of money coming here to master Japanese.

I suppose many of you, including the distinguished participants of today’s contest, have been to English speaking countries to become competent English speakers. You

must have struggled very hard to get the hang of a language that differs diametrically from our mother tongue in many respects, and you should know how you succeeded in doing so.

Would you be happy staying overseas with a family who spoke Japanese all the time if your goal was to learn English? Naturally you would not, because you would want

to speak English. The same is true for a student studying Japanese. We should, therefore, bear in mind what individuals visiting Japan need. He or she might be a tourist, English teacher, businessperson, student or a permanent resident. There is a wide spectrum of non-Japanese people here nowadays. I suggest that we use Japanese in the first instance, and then judging by their reaction, choose whatever language seems appropriate for the situation. You don’t need to feel ashamed of not being able to speak English well. After all, we are Japanese.

Unfortunately there is still a propensity for us to assume that all of them are unable to speak Japanese, which is, of course, not true nowadays. Here is a somewhat

peculiar conversation that often takes place in Kanazawa, illustrating clearly our condescending behaviour towards them. A foreign customer enters the shop to ask

how much an item is. “Kore-wa-ikura desu ka?” The shopkeeper struggles very hard to answer back in broken English, “.....five hundred yen,” instead of saying,

“Gohyaku-en,” which the customer would probably have understood. How does the customer feel being answered in this way? If I were in his or her shoes, I would feel

rejected and dejected by such an exclusive attitude.

Why does this occur? There seems to be a prevalent myth that Japanese is so special and complicated that no people except the Japanese can understand it. It is,

however, not fair at all to emphasise the uniqueness of our language when there are students around us who are quite capable of conversing with us in Japanese.

As our precious language is being shared more and more by non-Japanese, it is our individual obligation to help them learn it just as we wish to speak English fluently.

It is just a matter of common sense and courtesy letting them try to speak Japanese. Don’t take the mickey out of their mistakes or funny sentences. Speak slowly and

clearly. This is exactly what we seek from native speakers of English when we go abroad.

If more people in Japan started considering what students really need, there would promoting cultural understanding at the grass-roots level. The slogan “internationalization” has indeed become a cliche and seems to be synonymous with speaking English. No importance has been attached, however, to

disseminating our language as part of our culture. This has created an imbalance in cultural interaction between Japan and other nations. Bridging the gulf will give

other nations a more profound understanding of Japan’s cultural aspects and not the purely economic perspective.

Ladies and gentlemen, let’s share our language with others in the world through our own efforts, to pay the way for a new era, for Japanese to become a truly

international language.

スピーチ翻訳

Speak Nihongo

〜県知事賞受賞スピーチ〜

金沢市の英会話スクール「英会話エスティーム」で英語コンサルタントを務めている、清水康弘です。

今回は、私が社会人英語スピーチコンテストにて県知事賞を受賞したスピーチ「Speak Nihongo」を、全文掲載いたします。

このスピーチでは、日本語を学びに金沢へやって来る外国人留学生の現状と、それを受け入れる私たち日本人の姿勢について、自身の体験を交えながら問いかけています。

「国際化=英語」ではない。

むしろ、日本語を通じた交流こそが、深い国際理解への第一歩ではないでしょうか。

英語を学ぶ方、日本文化を伝えたいと考えている方、またホストファミリーに興味のある方にとって、きっと何かしらの気づきを得ていただける内容です。

スピーチ全文(日本語訳)

金沢の天気はよくイギリスを思い出させます。

.金沢の天気はよくイギリスを思い出させます。私は以前、イギリスで障がいを持つ方々と一緒にボランティア活動をしていました。ここ金沢でも雨の日が多く、時にはお弁当よりも傘の方が大事なくらいです。こんなことわざがあります。「お弁当を忘れても、傘は忘れるな」と。

でも今日、私がお伝えしたいメッセージは少し違います。「英語を忘れても、日本語を話すのを忘れないで」ということです。さて、これは一体どういう意味でしょうか?スピーチが終わるころには、その意味が伝わっていることを願います。

ここ数年、金沢で日本語を学ぶ外国人留学生が急増しています。社会福祉協議会によると、1991年には、クラスや個人レッスンを合わせて204人の外国人が日本語を学んでいましたが、1992年には363人に増えました。いわゆる“日本語ブーム”です。この背景には、皆さんご存じのユーロセンターの取り組みが大きく関係しています。

明治時代以降、私たちは外国語を「国際的なコミュニケーションの手段」として学んできました。しかし今、日本語を学ぶ外国人の数も急増しています。読売新聞によると、外国人留学生の数は10年前の3倍になり、国外で日本語を学ぶ人も同じ期間で2.5倍になったそうです。

文部省(現・文部科学省)は、21世紀末までに10万人の外国人留学生を日本に受け入れる計画を立てています。

しかし、私たちはその受け入れに本当に「準備ができている」のでしょうか?

これが、今日皆さんと共有したい問いです。

外国人留学生の急増により、ホストファミリーの深刻な不足が起きています。その結果、多くの学生が安価な宿泊施設に頼らざるを得なくなり、家族との生活を通じて文化を学ぶという本来の貴重な機会を失ってしまっています。

この問題の背景には、ホストファミリーの役割に対する誤解があると思います。

「ホストファミリーは英語が話せなければいけない」

多くの人がそう考えているのではないでしょうか?

たしかに、私たちは英語を国際交流の主な手段だと捉えがちです。しかし、それが必ずしも正しいとは限りません。それどころか、日本語を真剣に学びに来た留学生にとっては、むしろ期待外れかもしれません。

本日のスピーチコンテストに参加されている皆さんの中にも、英語圏で語学留学をされた経験をお持ちの方が多いと思います。皆さんも、日本語とはまったく異なる言語を習得するために、相当な努力をされたのではないでしょうか。

もし、英語を学ぶために海外に行ったのに、ホストファミリーがずっと日本語で話してきたら、どう感じるでしょう?

当然、がっかりしますよね。だからこそ、日本語を学びに来ている学生にも、日本語で接するべきなのです。

日本を訪れる外国人は、観光客、英語教師、ビジネスパーソン、留学生、永住者など、さまざまです。私の提案はこうです。

まず日本語で話してみましょう。そして相手の反応を見て、必要であれば別の言語に切り替えればいいのです。

英語がうまく話せなくても恥じる必要はありません。私たちは日本人ですから。

残念ながら今でも、「外国人=日本語がわからない」という思い込みがあります。でも、現代ではそれはもう通用しません。

金沢では、こんなやりとりをよく耳にします。

外国人のお客さんが店に入り、「これはいくらですか?」と日本語で聞きます。

すると店員さんは、片言の英語で「ファイブ・ハンドレッド・イェン……」と答えます。

「ごひゃくえん」と言えば済むのに、わざわざ英語で答える――。このとき、お客さんはどう感じるでしょう?

もし私がその立場だったら、疎外感やがっかり感を覚えると思います。

なぜ、こうしたことが起こるのでしょうか?

それは、「日本語は特別で、日本人にしか理解できない」という誤った神話がまだ根強く残っているからです。しかし、実際には多くの外国人が日本語を学び、話せるようになっています。

私たちの大切な言語が、今や世界中の人々と共有されつつあります。であれば、私たちにもできることがあります。

それは、彼らが日本語を使おうとする努力を支えることです。

彼らの間違いや不自然な言い回しをからかわず、ゆっくり、はっきり話してあげる。それが、私たちが海外で英語を話すとき、ネイティブに求めることと同じですよね。

もし日本中の人が、留学生や外国人観光客が「本当に必要としていること」を理解できるようになれば、ホストファミリー不足も解消され、草の根レベルでの文化理解が進むはずです。

「国際化」という言葉は、もはや使い古されてしまい、「英語を話すこと」と同義のように扱われています。しかし、その裏で、日本語を世界に広めることの意義は、軽視されがちです。

この偏った文化交流のバランスを見直すことができれば、世界の人々にとって、日本の文化や価値観に対する理解が深まるのではないでしょうか。

皆さん、私たちの言葉「日本語」を、自らの力で世界と共有していきましょう。

日本語が真の国際言語となる、新しい時代への扉を開くために。

..

まとめ:日本語も国際語になる時代へ

「Speak Nihongo」には、日本語を通じて世界とつながることの大切さが込められています。

金沢で英会話・国際交流に関心のある方、留学生を支援したいとお考えの方は、ぜひ金沢市の英会話エスティームまでお気軽にご相談ください。

他の体験記はこちら

無料体験を申し込む

ホームに戻る