英文解釈の技術|アウトプット偏重から脱却し、正しいインプットを

英文解釈の技術|アウトプット偏重から脱却し、正しいインプットを

1 はじめに:なぜ今、英文解釈力が必要なのか

2 英語力が伸びない原因は“何となく訳し”にある

3 英文構造を見抜く力を養う指導法(エスティームの実践例)

4 受講生の実例から見えた「英文読解の落とし穴」

5 正しく解釈するために意識したい5つのポイント

6 英検合格は通過点にすぎない|大学受験・社会人のその先へ

7 英語を“使える”力はインプットの質で決まる

8 まとめ:英文解釈は将来の英語力の土台です

1. はじめに:なぜ今、英文解釈力が必要なのか

「英語が話せるようになりたい」と思う人は多いですが、本当に話せるようになるためには、まず正確なインプット=英文解釈力が必要です。英文構造をしっかり理解せず、なんとなくの感覚で読んでしまう癖がついてしまうと、リスニング力やライティング力も頭打ちになってしまいます。金沢市の英会話スクール「エスティーム」では、こうした問題に真正面から取り組み、受験英語や英検対策だけでなく、将来的に英語を「使える」ための力を養う英文解釈指導を行っています。

2. 英語力が伸びない原因は“何となく訳し”にある

現在の学校英語や英検では、発信(アウトプット)力ばかりが強調され、正確な読解(インプット)がおろそかにされがちです。その結果、例えば英検二級の一次試験に合格しても、読解問題の正答率が50%以下ということも起こります。実際に、当校の生徒でライティングとリスニングは90%以上正解しながら、リーディングでは大苦戦していたケースがありました。読めないのに書ける・聞ける、というのは本来あり得ない話です。このような傾向は、学習者に「読めなくても何とかなる」という誤ったメッセージを与えてしまいます。

3. 英文構造を見抜く力を養う指導法(エスティームの実践例)

当スクールでは、英文を句(phrase)や節(clause)といった「意味のかたまり」でとらえる力を重視し、構造的に理解する訓練を徹底しています。英文を縦に分解し、それぞれの句・節ごとに対応する日本語訳を横に記入するという形式で、「英語の語順のまま読んで理解する力」を養成します。これは、共通テストのリスニング対策にも直結する重要な力です。

1 はじめに:なぜ今、英文解釈力が必要なのか

2 英語力が伸びない原因は“何となく訳し”にある

3 英文構造を見抜く力を養う指導法(エスティームの実践例)

4 受講生の実例から見えた「英文読解の落とし穴」

5 正しく解釈するために意識したい5つのポイント

6 英検合格は通過点にすぎない|大学受験・社会人のその先へ

7 英語を“使える”力はインプットの質で決まる

8 まとめ:英文解釈は将来の英語力の土台です

1. はじめに:なぜ今、英文解釈力が必要なのか

「英語が話せるようになりたい」と思う人は多いですが、本当に話せるようになるためには、まず正確なインプット=英文解釈力が必要です。英文構造をしっかり理解せず、なんとなくの感覚で読んでしまう癖がついてしまうと、リスニング力やライティング力も頭打ちになってしまいます。金沢市の英会話スクール「エスティーム」では、こうした問題に真正面から取り組み、受験英語や英検対策だけでなく、将来的に英語を「使える」ための力を養う英文解釈指導を行っています。

2. 英語力が伸びない原因は“何となく訳し”にある

現在の学校英語や英検では、発信(アウトプット)力ばかりが強調され、正確な読解(インプット)がおろそかにされがちです。その結果、例えば英検二級の一次試験に合格しても、読解問題の正答率が50%以下ということも起こります。実際に、当校の生徒でライティングとリスニングは90%以上正解しながら、リーディングでは大苦戦していたケースがありました。読めないのに書ける・聞ける、というのは本来あり得ない話です。このような傾向は、学習者に「読めなくても何とかなる」という誤ったメッセージを与えてしまいます。

3. 英文構造を見抜く力を養う指導法(エスティームの実践例)

当スクールでは、英文を句(phrase)や節(clause)といった「意味のかたまり」でとらえる力を重視し、構造的に理解する訓練を徹底しています。英文を縦に分解し、それぞれの句・節ごとに対応する日本語訳を横に記入するという形式で、「英語の語順のまま読んで理解する力」を養成します。これは、共通テストのリスニング対策にも直結する重要な力です。

4. 受講生の実例から見えた「英文読解の落とし穴」

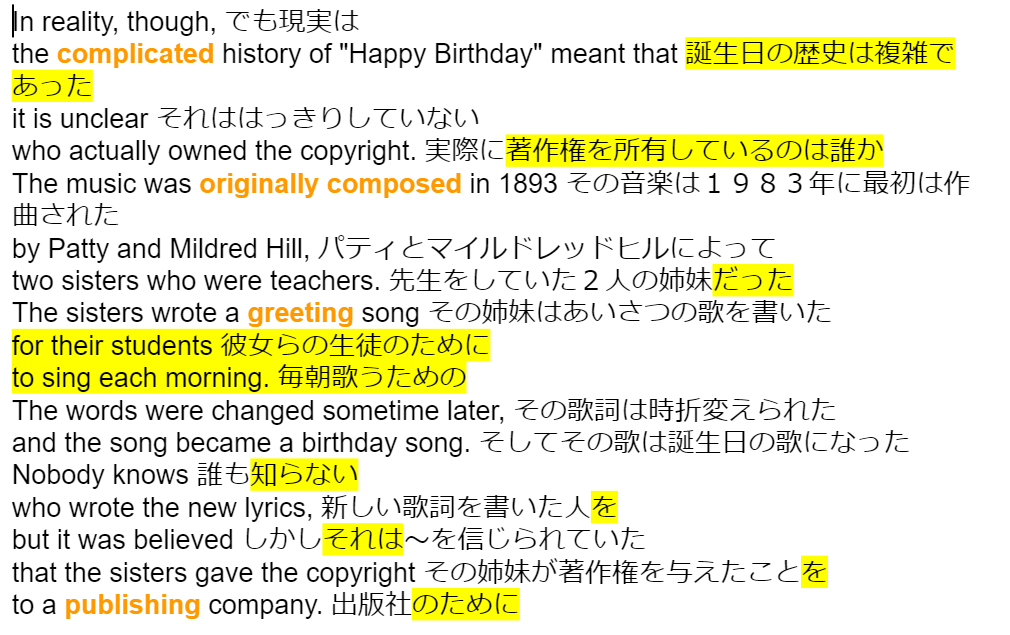

当校での英文解釈のレッスンにおいては、句と節という単位で英文を「意味のまとまり」で捉えることを主眼としています。なるべく→方向で英文を読み、←方向で解釈することを避けるよう指導しています。なぜかと言えば、共通テストのリスニングは問題文を一回づつしか聴けない傾向になっています。←の返り読みは英文理解において致命的な悪い癖となります。実際のレッスンでは画像で示したように、英文を縦に句と節の区切りで区切り、横に対応する訳を書くというスタイルをとっています。上の画像で示したのが私の生徒さんが行った予習段階での英文解釈です。黄色で示している部分に数多くの課題が露呈されています。まずそれらの課題を具体的に見ていきます。英文は英検二級の過去問です。

課題1:固有名詞や語法の誤認

"Happy Birthday" を「誕生日おめでとう」と訳してしまい、これは歌のタイトルであるという理解がない。

課題2:節(S+V構造)への無理解

"who actually owned the copyright" を「著作権を所有しているのは誰か」と訳すなど、主語と動詞の関係が意識されていない。

課題3:不定詞の意味上の主語

"for their students to sing each morning" を「彼女らの生徒のために毎朝歌うための」と訳してしまう。

正しい理解:生徒が毎朝歌うために

課題4:仮主語構文の誤訳

"It was believed that..." の it を「それ」と訳してしまう。

正しい理解:「〜は信じられていた」=that節が主語の役割

課題1:固有名詞や語法の誤認

"Happy Birthday" を「誕生日おめでとう」と訳してしまい、これは歌のタイトルであるという理解がない。

課題2:節(S+V構造)への無理解

"who actually owned the copyright" を「著作権を所有しているのは誰か」と訳すなど、主語と動詞の関係が意識されていない。

課題3:不定詞の意味上の主語

"for their students to sing each morning" を「彼女らの生徒のために毎朝歌うための」と訳してしまう。

正しい理解:生徒が毎朝歌うために

課題4:仮主語構文の誤訳

"It was believed that..." の it を「それ」と訳してしまう。

正しい理解:「〜は信じられていた」=that節が主語の役割

正しい英文解釈例

上の課題をふまえて作った訳を読んでみて下さい。この部分訳をつなぐときちんとした日本語になりますね。大半の受験生は実態というのが最初に訳例に凝縮されています。この短いパラグラフの中で、数多くの本質的課題が見えます。

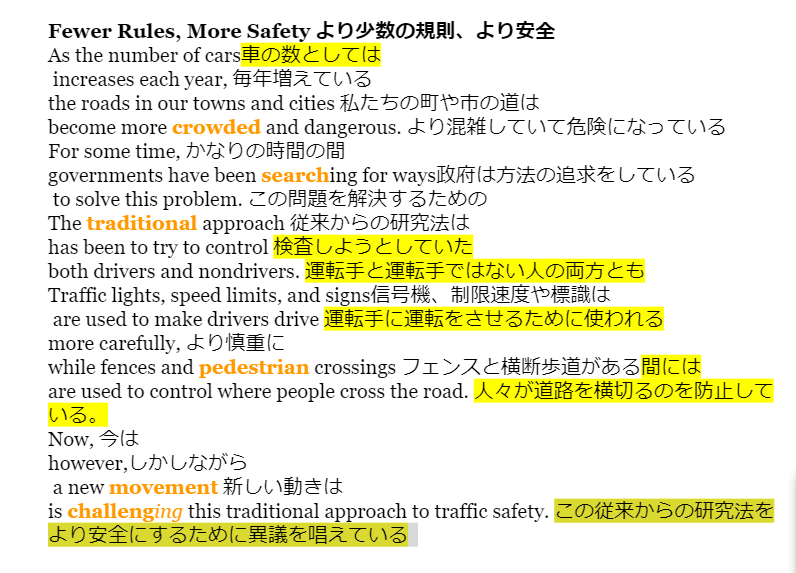

生徒さんの実際の訳例その2

それではもう一つの訳例を見てみましょう。こちらの方にはより深刻な課題が含まれています。

その1 句と節という一番大事なまとまりが全く見えていない

As the number of cars車の数としては

increases each year, 毎年増えている

この as は前置詞ではありません。number →S increases→Vという節が後にくるのですから節なのです。節と句は一番肝となる意味のまとまりです。英語が苦手な受験生の多くはこの一番大きなかたまりが分かっていないことが多いのです。as には前置詞も接続詞もあるということさえ意識が希薄です。これはかなり深刻ですね。

その2 五文型が全く見えていない

The traditional approach 従来からの研究法は→approach は主語S

has been to try to control 検査しようとしていた →意味不明ですね?

both drivers and nondrivers. 運転手と運転手ではない人の両方とも

正しい解釈は

The traditional approach 従来からの研究法は→approach は主語S

has been to try to control ~を制御しようとすることである

both drivers and nondrivers. 運転手と運転手でない人両方

つまり has been が動詞句 to try .................... nondrivers は補語のかたまりなのです。

その3句と節の意味のまとまりを意識していないので←方向の返り読みを常にしている

Traffic lights, speed limits, and signs信号機、制限速度や標識は

are used to make drivers drive 運転手に運転をさせるために使われる

more carefully, より慎重に

while fences and pedestrian crossings フェンスと横断歩道がある間には

are used to control where people cross the road. 人々が道路を横切るのを防止している。

返り読みはリスニングではできません。当たり前ですね。一回しか聴けないのですから。リーディングは極力→方向で読み進めるべきであり、←はできるだけ避けることが鉄則です。下のように読まなければなりません。

Traffic lights, speed limits, and signs信号機、制限速度や標識は

are used 使われる

to make drivers drive 運転手に運転をさせるために

more carefully, より慎重に

while 一方で

fences and pedestrian crossings フェンスと横断歩道は

are used 使われる

to control where people cross the road. 人が道路を横断する場所を制御するために

その1 句と節という一番大事なまとまりが全く見えていない

As the number of cars車の数としては

increases each year, 毎年増えている

この as は前置詞ではありません。number →S increases→Vという節が後にくるのですから節なのです。節と句は一番肝となる意味のまとまりです。英語が苦手な受験生の多くはこの一番大きなかたまりが分かっていないことが多いのです。as には前置詞も接続詞もあるということさえ意識が希薄です。これはかなり深刻ですね。

その2 五文型が全く見えていない

The traditional approach 従来からの研究法は→approach は主語S

has been to try to control 検査しようとしていた →意味不明ですね?

both drivers and nondrivers. 運転手と運転手ではない人の両方とも

正しい解釈は

The traditional approach 従来からの研究法は→approach は主語S

has been to try to control ~を制御しようとすることである

both drivers and nondrivers. 運転手と運転手でない人両方

つまり has been が動詞句 to try .................... nondrivers は補語のかたまりなのです。

その3句と節の意味のまとまりを意識していないので←方向の返り読みを常にしている

Traffic lights, speed limits, and signs信号機、制限速度や標識は

are used to make drivers drive 運転手に運転をさせるために使われる

more carefully, より慎重に

while fences and pedestrian crossings フェンスと横断歩道がある間には

are used to control where people cross the road. 人々が道路を横切るのを防止している。

返り読みはリスニングではできません。当たり前ですね。一回しか聴けないのですから。リーディングは極力→方向で読み進めるべきであり、←はできるだけ避けることが鉄則です。下のように読まなければなりません。

Traffic lights, speed limits, and signs信号機、制限速度や標識は

are used 使われる

to make drivers drive 運転手に運転をさせるために

more carefully, より慎重に

while 一方で

fences and pedestrian crossings フェンスと横断歩道は

are used 使われる

to control where people cross the road. 人が道路を横断する場所を制御するために

5. 正しく解釈するために意識したい5つのポイント

1 語順通りに読む力(返り読みをやめる)

2 節(S+V)と句(名詞句・副詞句など)の区別

3 不定詞・動名詞における「誰が?」の意識

4 仮主語・形式主語の理解

5 五文型(SVOCなど)の定着

これらを一つずつ丁寧に指導していくことで、英文全体の構造が見えるようになり、文脈に沿った正確な解釈が可能になります。

2 節(S+V)と句(名詞句・副詞句など)の区別

3 不定詞・動名詞における「誰が?」の意識

4 仮主語・形式主語の理解

5 五文型(SVOCなど)の定着

これらを一つずつ丁寧に指導していくことで、英文全体の構造が見えるようになり、文脈に沿った正確な解釈が可能になります。

6. 英検合格は通過点にすぎない|大学受験・社会人のその先へ

英検二級までは「何となく読めた・聞けた」で合格できることがあります。しかし、有名私立・国公立大学の入試や、社会に出てからの英語活用においては通用しません。

文法や構文を軽視して「会話重視」の英語教育を続けても、結果的に「使える英語力」にはつながらないのです。だからこそ、今は正確な読解力を養うことが最優先です。

文法や構文を軽視して「会話重視」の英語教育を続けても、結果的に「使える英語力」にはつながらないのです。だからこそ、今は正確な読解力を養うことが最優先です。

7. 英語を“使える”力はインプットの質で決まる

「英語を話せるようになった大人」に共通しているのは、「文法をやり直す必要がなかった」ことです。基礎となるインプットができていたからこそ、アウトプットに集中できたのです。

逆に、いい加減な受験英語をしてきた人は、大人になってから英文法や語法を一からやり直さなければなりません。英語を“使える”ようになるには、今この瞬間から、丁寧に読む訓練を積み上げていくしかありません。

逆に、いい加減な受験英語をしてきた人は、大人になってから英文法や語法を一からやり直さなければなりません。英語を“使える”ようになるには、今この瞬間から、丁寧に読む訓練を積み上げていくしかありません。

8. まとめ:英文解釈は将来の英語力の土台です

「英会話できるかどうか」は個人の目的次第です。しかし、英語を使って仕事をしたり、学術的な文章を読んだり書いたり、海外とやりとりをしたいなら、正確な読解力が不可欠です。

正しいインプットができていない状態で発信力を求めても、的外れな努力になってしまいます。エスティームでは、受験対策を通じて「英語の土台」を築くことに全力を尽くしています。共感いただける方は、ぜひ一度ご相談ください。まずは当校の圧倒的成功事例をじっくりお読みください。当校が目指す方向性やコンセプトがしっかり理解できるでしょう。

正しいインプットができていない状態で発信力を求めても、的外れな努力になってしまいます。エスティームでは、受験対策を通じて「英語の土台」を築くことに全力を尽くしています。共感いただける方は、ぜひ一度ご相談ください。まずは当校の圧倒的成功事例をじっくりお読みください。当校が目指す方向性やコンセプトがしっかり理解できるでしょう。